ポジショニングマップ:よくある悪い例

ポジショニングマップにはこれが正解というものはありませんが、避けた方が良いパターンはあります。本記事では、よくありがちな悪い例をあげました。

これからポジショニングマップを作ってみたい方、作ってはみたけれどこれでいいのだろうか?と疑問に思ったことのある方は、ぜひご参考ください。

ポジショニングマップ:よくある悪い例

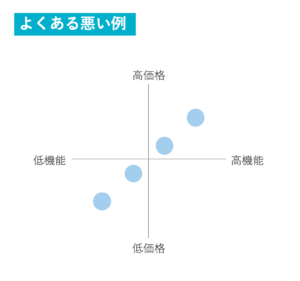

これが代表的な悪い例です。悪い部分が2か所あるのですがどこだと思いますか?

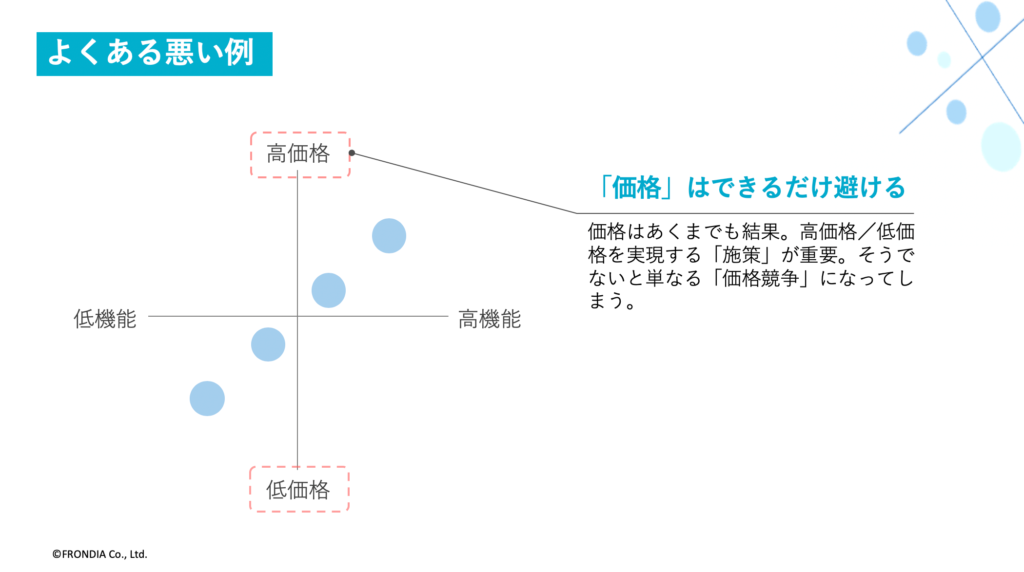

悪い例①:高価格・低価格の軸

高価格・低価格の軸は非常によく使われていますし、決して間違っているわけではありません。しかし、ポジショニングマップの軸に「価格」を安易に用いるのはできるだけ避けた方が良いです。

ポジショニングマップは「戦略」を考えるためのツール。ですからポジショニングマップの軸に置くのは消費者が認識できるものであると同時に企業の戦略でもあります。

商品やサービスでの差別化ではなく「価格戦争」を仕掛けるのならば高価格・低価格という軸を持ってきても問題ありませんが、「価格戦争」を仕掛けるわけではないのならば、ポジショニングマップの軸に高価格・低価格を持ってくるのは、企業の戦略と矛盾してしまいます。(もちろん、商品の価値に見合った適切な価格設定は重要です)。

重要なのは「価格」そのものではなく、その価格を実現するための「施策」。「価格」ではなく「施策」の方を軸に持ってくるようにするとポジショニングマップの本来の目的である「戦略」を示すことができます。

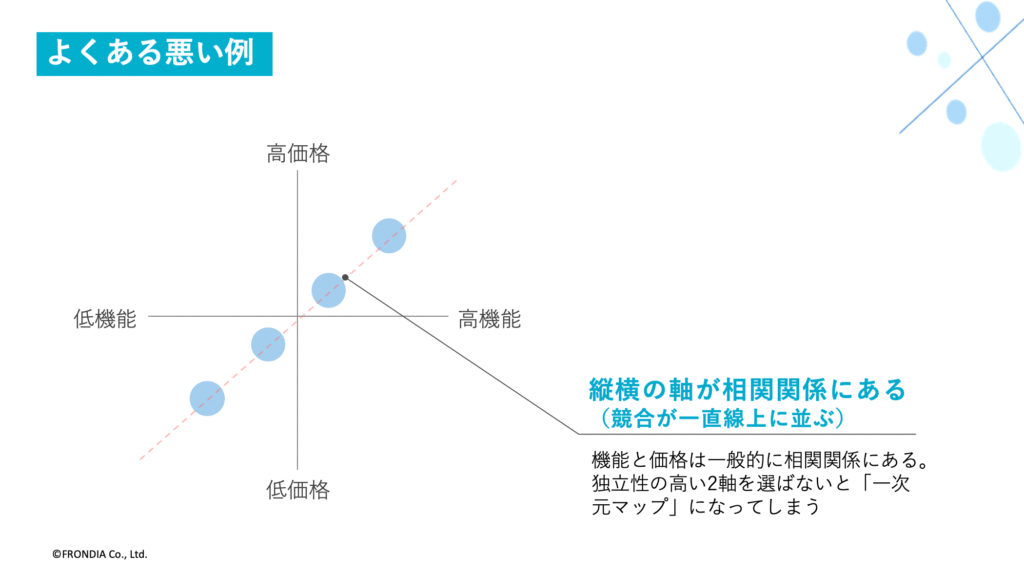

悪い例②:競合が一直線上に並ぶ

競合が一直線上に並ぶ原因は、縦軸と横軸の2軸が相関関係にあるため。代表的なパターンは、「高価格・低価格」+「高機能・低機能」の組み合わせです(あるいはこれの言い換え)。

一般的に機能が高くなれば、値段も高くなります。 つまり、縦軸の「高価格・低価格」と横軸の「高機能・低機能」はお互いに比例関係にある。だから一直線になってしまいます。実質、2次元マップになっていないのです。

縦軸と横軸に置くものは、お互いに独立しているものでなければなりません。

とはいっても、独立しているかどうかを判断するのはなかなか難しいので、競合がこのように一直線上になっていたら「あれっ?」と疑ってみるのでいいと思います。

まとめ

以上が、ポジショニングマップでよくある悪い例です。

ポジショニングマップにはこれが正解というものがないので難しいところがあるのですが、よくある悪い例をできるだけ避けるようにすれば、より説得力のあるものにすることができると思います。